Eine Suche zwischen Erinnerung, Haltung und Sichtbarkeit

Ich habe viele Titelbilder entworfen. Zu viele, vielleicht. Manchmal im Überschwang, manchmal mit Zweifel. Manchmal war ich mir sicher – nur um am nächsten Tag wieder alles zu verwerfen. Und am Ende bin ich genau da angekommen, wo ich unbewusst vielleicht immer hinwollte.

Dieser Beitrag ist kein Ratgeber. Es ist ein Erfahrungsbericht. Eine Spurensicherung. Und vielleicht eine Einladung, den eigenen Prozess mit mehr Geduld zu betrachten.

Ein Titelbild ist kein Aufkleber. Kein Bild, das den Inhalt zusammenfasst. Kein hübsches Aushängeschild.

Es ist eine Entscheidung. Eine Verdichtung.

Es sagt: So wirst du mich sehen, bevor du mich liest.

Gerade bei einer Autobiografie ist diese Entscheidung fast unmöglich. Denn man muss aus einem Leben ein Bild wählen. Eines. Kein Dutzend. Kein Kompromiss. Kein Ausweichen.

Und das heißt: frau muss sich zeigen.

Ich hatte viele Ideen – und alle waren richtig. Und falsch.

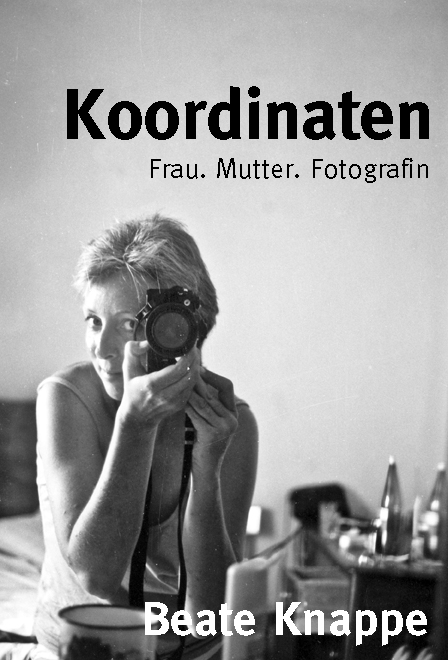

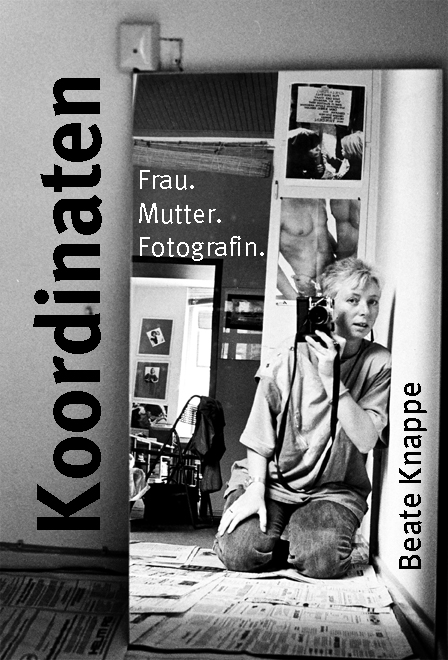

Ich habe Entwürfe gemacht mit. Jedes dieser Bilder hatte seine Berechtigung. Aber kein einziges hat alles erzählt.

Und genau darin lag die Schwierigkeit.

Denn mein Buch erzählt ja auch nicht nur eine Geschichte, sondern viele.

Fragen, die mir geholfen haben

Am Ende war es nicht das Bild selbst, das entschied – sondern die Fragen, die ich mir gestellt habe:

- Wovon soll das Cover sprechen, noch bevor jemand den ersten Satz liest?

– Von Autorität? Von Zärtlichkeit? Von Erinnerung? Von Widerstand? - Will ich mich zeigen – oder das, was mich zeigt?

– Also: mein Gesicht oder meine Kamera? Meine Rolle oder meine Sprache? - Was ist der erste Impuls, den ich auslösen möchte?

– Nähe? Staunen? Vertrauen? Irritation? - Welche Geschichte beginnt auf dem Cover – und wohin führt sie?

– Zu mir als junger Frau? Oder zur Beate, die heute schreibt?

Diese Fragen führten mich zu einem Bild, das mir lange selbstverständlich erschien – und das ich erst durch all die Umwege wieder als das richtige erkannte.

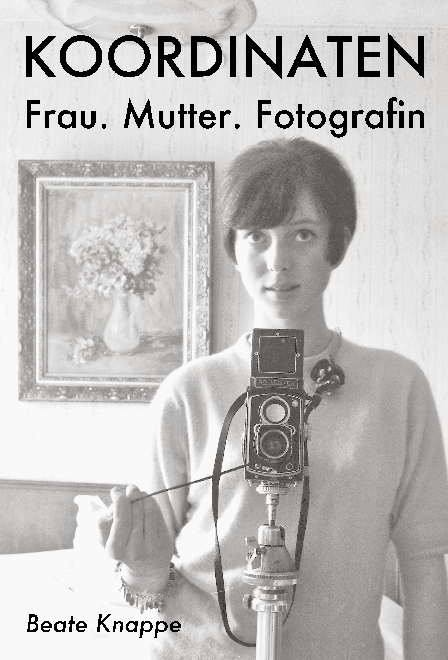

Mein Titelbild: Die junge Frau mit der Kamera

Ich habe mich entschieden, meinem Buch das Bild der jungen Beate auf den Umschlag zu geben.

Nicht aus Nostalgie. Nicht aus Eitelkeit.

Sondern weil es der Anfang war.

Weil dieses Foto nicht nur zeigt, wer ich war – sondern auch, was ich wollte: sehen. lernen. da sein.

Weil die Kamera auf dem Bild nicht nur mein Werkzeug ist – sie ist meine Sprache.

Und weil das Bild eine leise, aber klare Behauptung ist:

Ich war es schon damals. Die Fotografin. Die, die sich in Szene setzt, aber nicht als Pose, sondern als Position.

Und auf der Rückseite? Ich – heute.

Der Kreis schließt sich mit einem zweiten Porträt: ich – im Jetzt.

Weißhaarig. Wach. Klar.

Dazu ein Text, der sagt, worum es geht:

Um Sichtbarkeit. Um Fotografie als Lebensform.

Um die Frage: Was bedeutet es, wenn ein Leben der Fotografie gehört?

Was ich dabei gelernt habe

- Dass kein Bild „perfekt“ ist. Nur stimmig oder nicht.

- Dass man irgendwann aufhören muss zu suchen. Nicht weil es keine besseren Varianten gäbe – sondern weil es endlich stimmt.

- Dass ein Titelbild immer auch eine Einladung ist – nicht, mich zu bewundern, sondern mich zu lesen.

Ja, ich war wuschig. Tage- und nächtelang.

Ich habe Entwürfe gemacht und verworfen.

Ich war streng mit mir, ungeduldig, unsicher.

Aber irgendwann kam der Moment, an dem ich wusste:

Jetzt ist es genug. Es ist fertig.

Denn das Titelbild, das bleibt, ist nie nur ein Bild.

Es ist ein Versprechen an die Sprache, die folgt.

Titelbild