Sprache verändert sich. Worte, die einst als Schimpfwort galten, wurden von Bewegungen angeeignet, umgewendet, ironisch entwaffnet. „Warme Brüder“ war ein solcher Begriff. In den 1980er-Jahren lag darin die Kraft des Widerstands: Man nahm ein Wort, das verletzen sollte, und trug es stolz auf einem Banner durch die Straßen. Es war ein Akt der Selbstermächtigung, eine Strategie, das Gift in Energie zu verwandeln.

Damals war diese Parole eine doppelte Provokation: Sie wandte sich gegen die Logik des Kalten Krieges – gegen Rüstung, Drohgebärden und Machtpolitik – und zugleich gegen eine Sprache, die Homosexualität stigmatisierte.

Heute, fast fünfzig Jahre später, wäre eine solche Parole kaum noch denkbar, weil sich queere Bewegungen eine eigene Sprache erkämpft haben, die nicht mehr aus der Umkehrung von Schimpfwörtern lebt, sondern aus selbstbewusster Benennung: queer, gay, lesbisch, trans, non-binary – Begriffe, selbstgewählte Benennungen und klare Empowerment-Slogans.

Was damals nötig war – der Trotz, das Umkehren – ist heute nicht mehr die erste Wahl. Stattdessen steht die Sprache für Selbstdefinition, für Sichtbarkeit ohne Umwege. Sprache ist nicht mehr nur Verteidigung, sie ist auch Gestaltung.

Aber gerade deshalb erzählt diese Fotografie nicht nur von der politischen Stimmung jener Jahre, sondern auch vom Wandel unserer Sprache: wie verletzende Worte angeeignet, transformiert und später wieder abgelegt wurden.

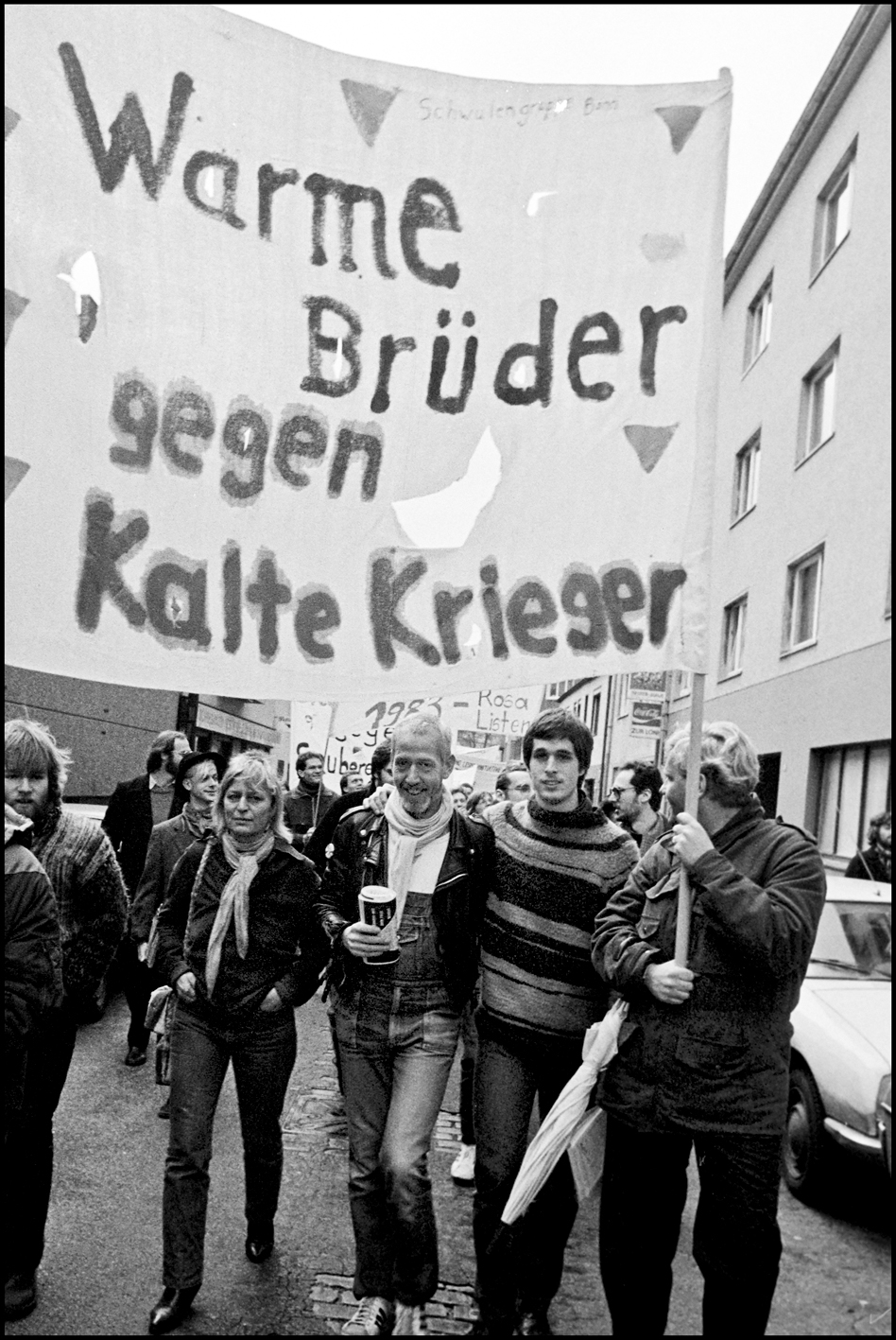

Bei der Suche nach Fotografien für mein Buch habe ich diese Fotografien gefunden: Köln, 1983. Eine Demonstration gegen Nazis, gegen Aufrüstung.

Ein Transparent, handgemalt, unverkennbar: „Warme Brüder gegen Kalte Krieger“. Die Schrift schief, die Farben unregelmäßig, im Stoff ausgeschnittene Löcher. Nicht etwa ein Zeichen von Zerstörung, sondern eine durchdachte Geste: Der Wind konnte hindurchgreifen, das Banner ließ sich besser halten, die Arme wurden nicht so sehr vom Luftzug nach hinten gerissen. Auch das ist Protest: findig, körpernah, improvisiert und doch präzise.

Die Szene wirkt heute fast alltäglich: Menschen nebeneinander, Arm um die Schulter des Freundes gelegt. Aber damals war das ein Statement. Diejenigen, die hier sichtbar wurden, widersetzten sich nicht nur der militärischen Sprache des Kalten Krieges, sondern auch der alltäglichen Homophobie. „Warme Brüder“ war jahrzehntelang eine Schmähung. Hier wurde das Schimpfwort selbstbewusst umgedreht, als Banner getragen, als ironischer Stolperstein gegen die Gewissheiten einer Gesellschaft.

Ich erinnere mich an die Energie jener Tage: laut, trotzig, manchmal chaotisch. Aber auch getragen von einer Klarheit, die heute noch nachhallt. Auf der Straße zu sein bedeutete, Haltung zu zeigen. Die Kamera war mein Werkzeug, dabei zu sein und Spuren zu sichern. Wenn ich heute dieses Foto betrachte, frage ich mich: Was hat sich verändert, was nicht? Rechte Gewalt ist nicht verschwunden, Ausgrenzung ist nicht verschwunden. Aber auch das andere ist geblieben: die Kraft, Sprache umzudrehen, Verletzungen in Stärke zu verwandeln, die Straße als Bühne für Solidarität zu nutzen.