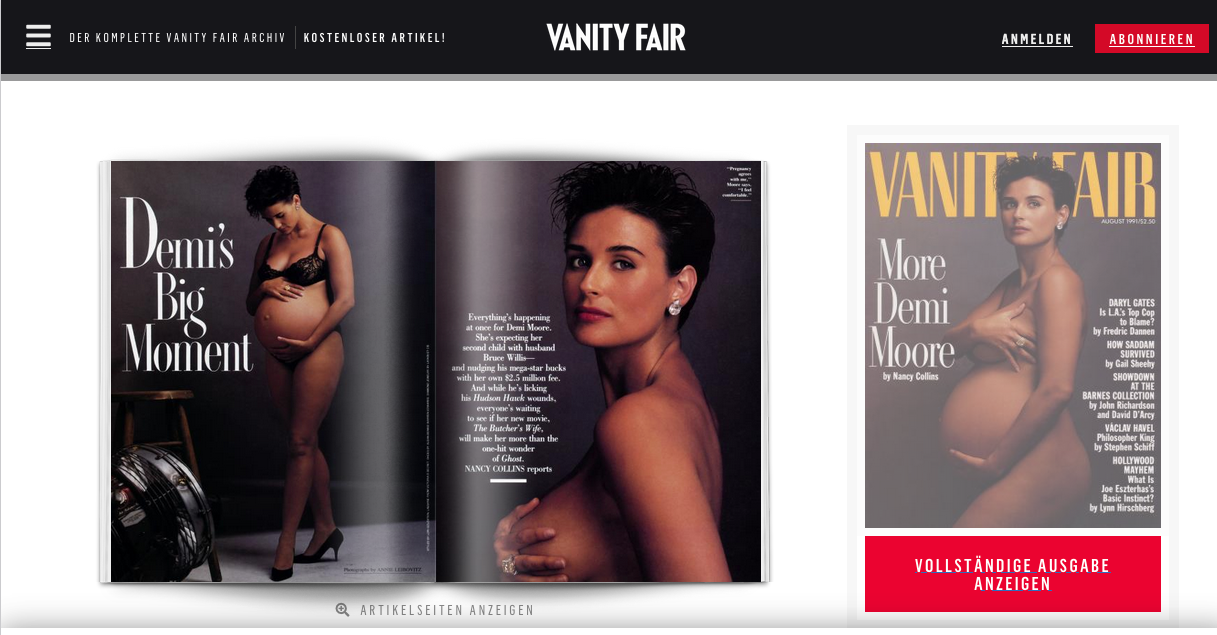

Das Portrait der schwangeren Demi Moore, fotografiert von Annie Leibovitz, erschien 1991 auf dem Titel von Vanity Fair – und veränderte unser Sehen nachhaltig. Nicht, weil es provozieren wollte, sondern weil es etwas Sichtbares zeigte, das bis dahin nicht öffentlich vorgesehen war. Das Unbehagen entstand nicht durch Demi Moores Nacktheit, sondern durch Autonomie. Durch Sichtbarkeit.

Ein nackter, schwangerer Körper.

Selbstbewusst.

Unentschuldigt.

Präsenz statt Scham.

Dieses Bild hat keine Debatte illustriert – es hat sie ausgelöst.

Nähe als Störung der Ordnung

Und genau hier liegt die Verbindung zu den aktuellen Portraits des Trump-Staffs.

In der neuesten Ausgabe von Vanity Fair hat der Fotograf Christopher Anderson eine Serie sehr naher Portraits von Mitgliedern des inneren Trump-Zirkels veröffentlicht. Zu den Abgebildeten gehören Susie Wiles (White House Chief of Staff), Vizepräsident J. D. Vance, Außenminister Marco Rubio und Pressesprecherin Karoline Leavitt sowie weitere enge Mitarbeiter*innen.

Was diese Portraits so bemerkenswert – und so kontrovers – macht, ist der radikale Verzicht auf Retusche oder Beschönigung. Die Bilder zeigen Hauttexturen, Falten, Pünktchen, Details, die in der üblichen politischen Bildproduktion eher verborgen bleiben.

Anderson betont, dass es ihm nicht um Bloßstellung ging, sondern um das Durchbrechen der Inszenierungsmaschinerie – um Fotografie nicht als Glättungsfilter, sondern als ehrliches Instrument der Sichtbarmachung.

Beide Arbeiten zeigen: Fotografie ist dann am kraftvollsten, wenn sie eine Grenze des Zeigbaren verschiebt. Nicht durch Provokation.

Nicht durch Tabubruch um seiner selbst willen. Nicht durch Lautstärke. Sondern durch Konsequenz im Blick.

Grenzen entstehen nicht nur durch Verbote.

Sie entstehen durch Gewohnheit.

Durch Bildtraditionen.

Durch das, was als „angemessen“ gilt. Durch das, was gezeigt werden darf, solange es den kulturellen Code nicht stört. Die entscheidende Grenze verläuft selten zwischen sichtbar und unsichtbar, sondern zwischen gesehen und gemeint.

Ein schwangeren Körper war sichtbar – aber nicht so.

Macht war sichtbar – aber nicht so nah.

Weiblichkeit war sichtbar – aber nicht autonom.

Politik ist sichtbar – aber nicht körperlich.

Konsequenz im Blick heißt:

- kein Ausweichen,

- kein erklärender Kontext,

- kein ästhetisches Alibi,

- kein Schutzabstand für das Publikum.

Der Blick bleibt.

Er entschuldigt sich nicht.

Er kommentiert nicht.

Er hält aus.

Das ist radikal, weil es dem Betrachter die gewohnte Komfortzone nimmt.

Man kann nicht schnell urteilen.

Nicht konsumieren.

Nicht ausweichen.

Damals: Weiblichkeit, Schwangerschaft, Öffentlichkeit.

Heute: Macht, Nähe, politische Körper im Raum der Verantwortung.

In beiden Fällen geht es nicht um Sympathie. Es geht um Sichtbarkeit.

Um das Risiko, das entsteht, wenn Fotografie sich weigert, gefällig zu sein.

Die eigentliche Provokation liegt nicht im Motiv, sondern in der Konsequenz des Blicks. Fotografie wird dort wirksam, wo sie nicht gefallen will, sondern standhält.

Das ist keine Geste.

Das ist eine Haltung.

Jede Gesellschaft hat unausgesprochene Regeln:

- Wer darf gesehen werden?

- Wie darf jemand gesehen werden?

- In welcher Distanz?

- In welcher Form?

- Mit welcher Würde, Glätte, Kontrolle?

Diese Regeln sind politisch, auch wenn sie nicht als Politik daherkommen. Sie strukturieren Macht. Wenn Fotografie diese Regeln nicht befolgt, passiert etwas Entscheidendes. Ein konsequenter fotografischer Blick sagt nicht: „Ich kritisiere euch.“ Er sagt: „Ich sehe euch anders, als ihr gesehen werden wollt.“

Das ist politisch wirksam, weil Macht immer auch Bildmacht ist. Wer bestimmt, wie er gesehen wird, kontrolliert seine Wirkung. Fotografie, die diese Kontrolle nicht übernimmt, sondern unterläuft, greift in die Ordnung der Repräsentation ein.

Nicht laut.

Nicht argumentativ.

Sondern strukturell.

- Das Demi-Moore-Portrait sagte nicht: Frauen sollen das dürfen.

- Die Trump-Staff-Portraits sagen nicht: Diese Menschen sind so oder so.

Beide sagen nur: So sieht das aus, wenn man hinschaut – ohne Rücksicht auf Erwartung.

Fotografie wird politisch, wenn sie nicht sagt, was zu denken ist, sondern zeigt, was nicht vorgesehen war zu sehen.

Genau hier berührt sich diese Arbeit mit meinem eigenen Verständnis von Fotografie.

Wahrhaftigkeit ist für mich keine Frage der Enthüllung, sondern der Haltung. Sie entsteht dort, wo der Blick bleibt. Wo er nicht ausweicht, nicht glättet, nicht erklärt.

Auch in meiner Arbeit geht es nicht darum, etwas zu entlarven oder zu beweisen. Es geht darum, Menschen so zu zeigen, dass sie nicht auf eine Rolle reduziert werden.

Nicht gefällig.

Nicht geschützt durch Distanz.

Sondern präsent.

Haltung zeigt sich nicht im Thema, sondern in der Konsequenz. In der Entscheidung, wie nah ich gehe. Wie lange ich bleibe. Und was ich dem Bild überlasse – ohne es zu kommentieren.

Fotografie wird dort wahrhaftig, wo sie sich nicht anpasst, sondern standhält. Wo sie keine Antwort gibt, sondern eine Beziehung eröffnet.

In diesem Sinne sind diese Arbeiten für mich kein Maßstab, sondern eine Bestätigung:

Dass Fotografie dann ihre Kraft entfaltet, wenn sie sich nicht in den Dienst von Erwartungen stellt – sondern in den Dienst des Sehens selbst.